清代到民国嫁闺女 陶瓷陪什么?

若在清代嫁闺女得陪送一对嫁妆瓶

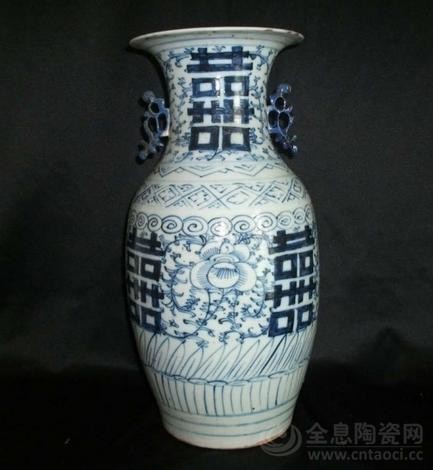

“大瓷掸瓶一对,瓷帽笔筒一对……”这是民国嫁妆中的标配,因为常用来插鸡毛掸子,嫁妆瓶也叫“掸瓶”。嫁妆瓶存世量较大,成双成对,寓意美好,瓶作嫁妆,以“瓶”谐“平”,无非就图个平平安安。纹饰也不例外,梅兰竹菊、松鹤寿星等。

嫁妆瓶按大小可分为300件(大约60±3厘米)、150件(大约42±2厘米)、100件(大约33±2厘米)等几种形式。按色彩分可分为青花、青花加彩、粉彩等几种形式。与之相关的嫁妆最常见的摆法为:一对嫁妆瓶中间放一面镜子;一对帽筒中间放一个座钟,均被摆放在木箱上,象征平静的生活。有些富裕家庭也有的陪送茶叶罐、将军罐等等。据说,这一习俗,来源久远,可以追溯到清朝中期的乾隆年间。后来经过不断的发展,嫁妆瓶成为寻常百姓娶妻嫁女的必备之物。嫁妆瓶到了民国初年,已经成为一种文化现象,代表时代的一种风尚。表达了人们对新人的祝福,象征平静的生活以及对美好生活的向往。“在清代民间,谁家嫁闺女要是不陪上一对嫁妆瓶,那可是要被人笑话的。”嫁妆瓶是绘制相同画面的一对瓶,图案多寓意富贵吉祥、百年好合。“陪送嫁妆瓶是从清代中期开始流行的,在乾隆、嘉庆以后其渐成婚嫁民俗中的必备品。当时人们非常看重嫁妆瓶,条件好的甚至提前定制。与之相关的嫁妆为:一对嫁妆瓶、一面台镜、一对帽筒、一个座钟、一对木箱。

70后收藏家黄晓辉向记者介绍,清代末年直到民国期间,作为寻常百姓娶妻嫁女的必备之物,也就是距离我们生活最近的粉彩或青花大掸瓶,它即可用于放鸡毛掸子,又可作陈设瓷,因其出现于嫁妆中,俗称“嫁妆瓶”。在清中期的乾隆、嘉庆两朝,多为豆青釉青花。在道光时期,釉色品种多起来,除豆青釉青花或粉彩外,窑变釉瓶也较常见。在造型上看,多为盘口瓶。

上一篇: 中国陶瓷材料美学的权利扩张

下一篇: 文房之宝笔筒帽筒水盂